Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Il condominio di strada promuove sviluppo

La coesione di vicinato che si crea con il condominio di strada pu├▓ costituire il lievito di nuovi mestieri, servizi di prossimit├Ā, economie civili, nel quadro di percorsi di sviluppo locale di tipo partecipativo

La realizzazione del Progetto┬ĀCondominio di Strada┬Ā├© unŌĆÖinnovazione sociale perch├® presuppone un mutamento di mentalit├Ā e di abitudini negli individui, nella societ├Ā civile e nella pubblica amministrazione; un mutamento di comportamenti che si pu├▓ ottenere gradualmente solo con la creazione di fiducia, la condivisione, la formazione e la sperimentazione di nuovi servizi.

Il concetto di innovazione attiene ad unŌĆÖattitudine mentale, ad una predisposizione psicologica che va alimentata con la ricerca, il confronto, lo scambio di pi├╣ punti di vista. La sfera tecnologica resta una componente importante ma entra in gioco in schemi relazionali e di condivisione tra soggetti che dialogano alla pari.

LŌĆÖinnovazione diventa innovazione sociale, cio├© un nuovo modo di organizzare lŌĆÖattivit├Ā umana, dove le potenzialit├Ā della vita vengono messe allŌĆÖopera in un impegno di natura etica. Si tratta di quella innovazione che vuole rispondere a bisogni emergenti delle persone attraverso nuovi schemi di azione e nuove forme di collaborazione tra diversi soggetti. E descrive lŌĆÖintero processo attraverso il quale vengono individuate nuove risposte ai bisogni sociali con lŌĆÖobiettivo di migliorare il benessere collettivo.

Vediamo per il Progetto Condominio di Strada quali sono le azioni da realizzare nel processo innovativo che si vuole innescare.

La prima azione da avviare ├© quella di razionalizzare la presenza di amministratori competenti di condominio.┬ĀLŌĆÖamministratore ├© scelto dalle assemblee condominiali. Se pi├╣ assemblee condominiali si raccordano tra loro,┬Ā ci potr├Ā essere un solo amministratore al servizio di una via o di un quartiere, inteso come insieme di abitazioni e infrastrutture costituenti lŌĆÖunit├Ā minima di urbanizzazione.

LŌĆÖufficio dellŌĆÖamministratore diventa cos├¼ uno Sportello┬Ādi Strada. Per gestire tale Sportello, lŌĆÖamministratore deve possedere competenze pluridisciplinari:

- nellŌĆÖambito tecnico-giuridico, per poter acquisire la natura fattuale dei problemi pratici e poi interpretare e applicare le norme;

- nellŌĆÖambito della mediazione culturale, della mediazione di comunit├Ā e della negoziazione per poter prevenire e risolvere le divergenze tra condomini di diversa cultura e formazione, etnia, et├Ā e per fornire servizi primari e complementari agli edifici in modo corretto, trasparente, puntuale ed economico.

LŌĆÖ amministratore del Condominio di Strada deve interpretare il proprio ruolo come conciliatore, negoziatore e animatore sociale per assumersi la responsabilit├Ā nella mediazione dei conflitti e individuare nuove opportunit├Ā da proporre ai condomini volte a contrastare i pregiudizi, le diffidenze, lŌĆÖisolamento e il disagio abitativo, a risolvere le divergenze senza necessariamente ricorrere al giudice, a ridurre i costi di qualsiasi tipo, a puntare al risultato al di l├Ā del mero ordine contabile e a migliorare la sicurezza e la qualit├Ā della vita degli individui e delle famiglie.

LŌĆÖamministratore del Condominio di Strada deve collegarsi con il contesto sociale e amministrativo in cui svolge la sua attivit├Ā. Si tratta di conoscere lŌĆÖarticolazione decentrata della pubblica amministrazione, della rete associativa del Terzo Settore, dei servizi erogati dalle organizzazioni di categoria, dei servizi di prossimit├Ā resi disponibili dalla autorit├Ā preposte allŌĆÖordine pubblico e alla sicurezza.

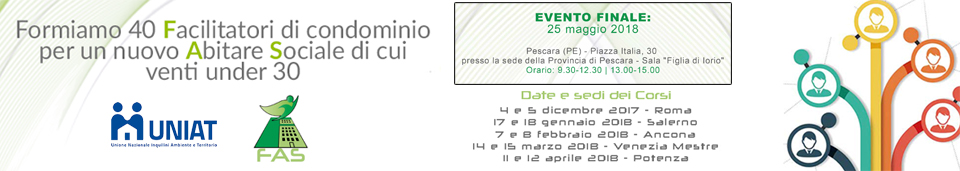

Tali competenze scientifiche e tecniche e capacit├Ā psico-attitudinali si acquisiscono sia con unŌĆÖadeguata formazione che con una pratica riflessiva, inserita in processi di autoapprendimento collettivo promossi da UPPI e UNIAT impegnati a sviluppare modelli di servizi di alto livello. In questo modo si potr├Ā stabilire un rapporto quotidiano, diretto, faccia a faccia, fondato sulla fiducia e la stima professionale, tra i cittadini residenti e coloro che sono nominati dalle assemblee condominiali non solo per amministrare quanto previsto dalle normative ma anche per badare ad altre esigenze.

Parte costitutiva di smart community

Lo Sportello┬Ādi Strada,┬Ācollegato ad una ├®quipe di specialisti,┬Ā diventa il luogo dove chiedere chiarimenti sui problemi condominiali, ottenere la lettura dei riparti millesimali, far confluire la domanda di nuovi servizi ed essere protagonisti, in quanto cittadini residenti organizzati, alla costituzione di┬Āsmart community┬Āmediante la piena e congiunta utilizzazione dellŌĆÖintelligenza connettiva, la capacit├Ā creativa, la risorsa partecipativa e il legame solidale comunitario.┬Ā La dotazione di un sito internet permette di accompagnare processi partecipativi, di elaborare e diffondere prontuari per facilitare la comunicazione e vademecum per favorire la civile convivenza e lŌĆÖinterculturalit├Ā, di semplificare norme e procedure,┬Ādi rendere trasparenti i contratti di manutenzione e dei processi di affidamento, di curare lŌĆÖalbo dei fornitori dei servizi: artigiani, imprese, ditte; tutte del quartiere per ottenere una riduzione dei costi e dei tempi dŌĆÖintervento. Lo┬ĀSportello di Strada┬Ācura anche la connessione ai servizi digitali informatici, internet e radio televisivi degli immobili migliorando la capacit├Ā ricettiva e riducendo i costi.

┬Ā

Servizi di prossimit├Ā

Diventando il centro di aggregazione e di confluenza dei bisogni dei cittadini che non trovano risposte efficaci da parte dei servizi erogati dal pubblico o dal mercato ŌĆō cos├¼ comŌĆÖ├© organizzato attualmente ŌĆō o che addirittura non trovano alcuna risposta, lo┬ĀSportello di Strada┬Āpotr├Ā favorire la nascita di attivit├Ā innovative o di rafforzare e riorganizzare attivit├Ā gi├Ā presenti nel territorio.

Lo Sportello di Strada va immaginato come punto di rilevamento e di conoscenza dei nuovi bisogni sociali, specie quelli indotti dalle condizioni di povert├Ā in cui la crisi economica ha sospinto una parte considerevole della popolazione. Si tratta di trasformare tali bisogni da domanda latente in domanda esplicita di nuovi servizi.

I nuovi servizi di prossimit├Ā che si potrebbero attivare riguardano unŌĆÖampia gamma di ambiti, da coinvolgere con una visione intersettoriale e multidisciplinare. Qui si fa solo un elenco a titolo esemplificativo:

- servizi agli anziani non autosufficienti (ricerca badanti, creazione di orti sociali, ecc.);

- servizi allŌĆÖinfanzia (ricerca baby-sitter, allestimento di asili nido ŌĆō Tagesmutter gestiti da una mamma nel proprio appartamento, ecc.);

- servizi educativi (accompagnamento e ritiro dalla scuola e dai luoghi delle attivit├Ā sportive; insegnamento lingua italiana agli immigrati; ripetizioni per studenti in difficolt├Ā; progetti finalizzati allŌĆÖeducazione ambientale┬Āe┬Āalimentare, alla salvaguardia della biodiversit├Ā nonch├® alla┬Ā diffusione┬Ā della conoscenza del territorio, ecc.);

- servizi per le persone svantaggiate (inserimento socio-lavorativo e attivit├Ā sociali e di servizio per le comunit├Ā locali mediante lŌĆÖutilizzazione delle risorse materiali e immateriali dellŌĆÖagricoltura; servizi che affiancano e supportano le┬Ā terapie mediche, psicologiche e riabilitative┬Ā finalizzate a┬Āmigliorare┬Ā le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e┬Ā cognitive┬Ā dei soggetti interessati anche attraverso lŌĆÖausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante, ecc.);

- organizzazione della banca del tempo tra volontari ed eventuali operatori a contratto;

- servizi comuni di lavanderia e stireria in aree condominiali, per ridurre le spese e i costi ecologici;

- creazione di spazi condominiali attrezzati per il gioco dei bambini, per la produzione fai da te (falegnameria, ceramica, conserve, ecc.), per lŌĆÖorganizzazione di concerti e spettacoli;

- servizi per i nostri ┬½amici a quattro zampe┬╗ (dog-sitter, gestione di aree ludiche per cani allŌĆÖinterno di aree verdi pubbliche, private o collettive, ecc.);

- servizi nellŌĆÖambito delle azioni volte a ridurre gli sprechi nel settore alimentare, ad organizzare il riciclo e il riuso e a gestire i rifiuti;

- servizi per lŌĆÖefficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi.

LŌĆÖinverdimento del grigio urbano bonificato

Molti comuni hanno gi├Ā predisposto dei regolamenti per fruire delle aree verdi. Le iniziative si possono sviluppare anche in aree private per iniziativa dei proprietari o di affittuari. La stessa cosa vale per gli orti sociali che possono nascere in aree verdi pubbliche, private o collettive. CŌĆÖ├© un pullulare di tavoli di confronto, in numerose┬Āamministrazioni,┬Āsu questa materia. Manca, tuttavia, una┬Āvisione dŌĆÖinsieme┬Āe, soprattutto, non cŌĆÖ├© un approfondimento sulle forme di gestione di beni che appartengono alle popolazioni e che, quindi, non dovrebbero essere privatizzati nemmeno nella forma dellŌĆÖassegnazione ad associazioni private non lucrative.

Alcuni comuni hanno allo studio progetti di utilizzazione di terreni comunali da affidare a┬Ācooperative di comunit├Ā o a┬Āfondazioni di partecipazione┬Āper fare in modo che il protagonismo delle comunit├Ā locali abbia una platea la pi├╣ ampia possibile. Visioni stataliste e burocratiche frenano ancora la ricerca di┬Āforme di gestione comunitarie che possano ispirarsi alla tradizione dei demani civici e delle propriet├Ā collettive e, dunque, a forme di reale coinvolgimento dellŌĆÖinsieme dei cittadini di un determinato territorio.

In giro per lŌĆÖEuropa ci sono esperienze molteplici che andrebbero approfondite. Racconta Elena Comelli che in cima ad un palazzo di uffici vuoti costruito negli anni Cinquanta per Philips, lungo un canale nel centro dellŌĆÖAia, crescono pomodori, zucchine e cetrioli. Qui ├© nata la pi├╣ grande fattoria urbana dŌĆÖEuropa: 1.200 metri quadri di verdure coltivate in serra. Al piano di sotto, al posto delle scrivanie e degli schermi di computer, abita un enorme allevamento di pesci. LŌĆÖobiettivo ├© di servire 900 famiglie locali, oltre a ristoranti e a una scuola di cucina. Analogo progetto cŌĆÖ├© a Basilea. Aree industriali dismesse e spazi urbani per uffici non utilizzati diventano il luogo dove insediare coltivazioni di ortaggi e piante officinali e allevamenti di pesci. La tecnologia contribuisce a rendere lŌĆÖagricoltura urbana una prospettiva praticabile. LŌĆÖidroponica ├© un sistema chiuso basato sulle sinergie tra le coltivazioni di ortaggi senza terra e lŌĆÖallevamento della tilapia, il pesce preferito per la sua grande adattabilit├Ā ad ambienti diversi.

Per sviluppare tali attivit├Ā occorre favorire la nascita di vere e proprie imprese di servizi. Si tratta di fare in modo che i cittadini ricevano servizi efficienti a costi contenuti non solo in aree aperte ma anche allŌĆÖinterno delle proprie abitazioni, terrazzi o sui tetti. Catturando CO2 e le emissioni nocive nellŌĆÖaria, gli orti sui tetti delle case┬Ānon fanno solo bene allŌĆÖambiente e al benessere psicofisico delle persone coinvolte, ma favoriscono anche la biodiversit├Ā animale, in quanto gli uccelli possono tornare a nidificare tra i giardini pensili. Inoltre, essi hanno un effetto isolante perch├® assorbono i rumori del traffico e dŌĆÖestate riducono il calore di diversi gradi, apportando risparmi notevoli sulle bollette energetiche.

Con una legge recente anche lo Stato italiano sta supportando gli orti sui tetti: essi sono stati, infatti, inclusi nella lista degli interventi di riqualificazione energetica per i quali ├© prevista una┬Ādetrazione fiscale del 65%.

LŌĆÖattivit├Ā dei tetti ŌĆ£verdiŌĆØ viene studiata con grande interesse anche nelle Universit├Ā italiane. ├ł il caso del┬ĀCentro Studi Agricoltura Urbana e Biodiversit├Ā┬ĀdellŌĆÖUniversit├Ā di Bologna che, recentemente, ha pubblicato la ricerca┬ĀExploring the production capacity of rooftop gardens in urban agriculture,┬Ācon la quale si ├© stabilito come pi├╣ di due terzi degli ortaggi consumati dai bolognesi potrebbero arrivare dai tetti della citt├Ā. Se tutto lo spazio disponibile nelle case e nei palazzi fosse impiegato per la creazione di orti urbani, infatti, si potrebbero produrre circa┬Ā12.500 tonnellate di ortaggi. Lo studio, per la sua importanza, ├© stato pubblicato anche dalla rivista┬ĀScience and Evironment Policy┬Ādella Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea.

Anche lŌĆÖUniversit├Ā del Molise, in collaborazione con lŌĆÖAssociazione italiana verde pensile, ├© impegnata su tali progetti come a Corviale, un grande condominio pubblico lungo un chilometro che guarda allŌĆÖAgro Romano. Un progetto di bonifica del grigio (del cemento) da ricoprire con il verde dellŌĆÖorto senza terra ma in serra idroponica, per lŌĆÖassorbimento di calore, polveri sottili e acque piovane. LŌĆÖidea portante ŌĆō creata da Stefano Panunzi e la sua ├®quipe scientifica ŌĆō ├© che ŌĆ£gli alloggi dovranno implementare terminali di sistemi produttivi/riproduttivi alimentati direttamente dai cicli di consumo e di scarto ospitati quotidianamente dallŌĆÖedificio. Le infrastrutture fisiche, quelle impiantistiche, gli involucri e i vuoti occupabili e inutilizzati, dovranno essere messi a sistema fra di loro per attuare ecosistemi primari e secondari basati sullŌĆÖeconomia circolare a km zero, alla scala del condominio residenziale e delle sue aggregazioni di isolato e distretto locale. Il conseguente minor aggravio delle infrastrutture urbane centrali dovr├Ā generare immediate compensazioni fiscali e semplificazioni procedurali autorizzative e certificatorie. La diffusione e lŌĆÖefficientamento dellŌĆÖecosistema digitale nellŌĆÖecosistema urbano dovranno incidere concretamente nel pi├╣ generale ecosistema spazio-temporale quotidiano dellŌĆÖabitante, aumentando la sua dotazione e la disponibilit├Ā di spazio e di tempo per lŌĆÖaffermazione dei propri diritti nel lavoro tradizionale e innovativo e nellŌĆÖaccesso alle risorse relazionali pregiate (salute, istruzione, cultura)ŌĆØ.

Costruzione di reti di economia civile

La creazione di orti sociali sollecita la nascita di farmer market e di gruppi di acquisto solidali (Gas) in collaborazione con produttori agricoli locali. Anche in questo caso si tratta di collegarsi alle reti solidali che stanno nascendo per inserire il┬ĀCondominio di Strada┬Ānei loro sistemi con lŌĆÖaccortezza di creare sinergie coi negozi specializzati del fresco e del bio. Occorre diffondere e favorire lo spirito di collaborazione e di reciprocit├Ā, evitando che le iniziative muoiano per via di una competizione spinta. ┬ĀTra le reti solidali da incoraggiare ci sono anche quelle tra agricolture civili e ristorazione collettiva, mediante la sperimentazione di nuovi modelli di┬Āwelfare┬ĀnellŌĆÖambito del┬Āgusto riflessivo,┬Āper usare la felice espressione coniata, alcuni anni fa, da Elena Battaglini rileggendo e connettendo la lezione sociologica di Antony Giddens con quella della tradizione gastronomica mediterranea; un┬Āgusto rivolto al futuro, potremmo anche dire; un┬Āgusto dinamico, inteso come la dimensione corporea, sensoriale e cognitiva dellŌĆÖindividuo capace di scegliere (o di rifiutare) modalit├Ā, luoghi e prodotti di consumo nella mutevolezza dellŌĆÖagire quotidiano; di interagire con il ŌĆ£rischio costruitoŌĆØ, esprimendo con la propria scelta la fiducia (o la sfiducia) in unŌĆÖazienda produttrice; di associare le sensazioni concesse dallŌĆÖesperienza della relazione con un alimento o una bevanda alle motivazioni ideali che possono indurre a sostenere determinati progetti imprenditoriali socialmente responsabili.

Altro settore dŌĆÖintervento riguarda la creativit├Ā, a partire dal graffitismo che ha assunto il carattere di una vera e propria produzione artistica (arte di strada) per decorare le pareti di palazzi o muri di cinta. NellŌĆÖambito della memorialistica della Resistenza, si va diffondendo lŌĆÖuso di incidere sui mattoni dei marciapiedi┬Ā delle loro abitazioni il nome dei martiri; un uso che si pu├▓ collegare ai percorsi storici presenti nei quartieri.

Un ulteriore ambito di attivit├Ā ├© lŌĆÖintermediazione immobiliare mediante la creazione di servizi di assistenza centralizzata per contratti di locazione,┬Ā di servizi di notariato per rogiti, mutui e usufrutto e di una banca dati a sostegno di compravendite e locazione in affitto, per utenti pubblici e privati.

Un nuovo ambito dŌĆÖiniziativa ├© la tutela dei cittadini e delle imprese che vengono vessati dalle banche e dalla pubblica amministrazione finanziaria e hanno bisogno di aiuto. Si tratta di favorire lŌĆÖeducazione finanziaria delle imprese e delle famiglie per la tutela da ogni forma di sopruso da parte di operatori speculativi e di promuovere solidariet├Ā verso le vittime del reato di usura.

Infine, lo┬ĀSportello di Strada┬Āpotr├Ā sperimentare forme di gestione concordata con lŌĆÖamministrazione comunale della messa in posa e rifacimento delle opere infrastrutturali: gas, luce, acqua, telefono, asfaltatura strade, rifacimento marciapiedi e riqualificazione delle aree verdi e sportive.

Non ├© facile costruire una progettualit├Ā di questo tipo laddove i movimenti populisti cavalcano in modo spregiudicato il disagio urbano: essi drammatizzano il disordine che deriva dallŌĆÖatomizzazione delle funzioni e dalla distruzione dello spazio pubblico, adottano metodi manipolatori e costruiscono messaggi eticamente inaccettabili.

In mancanza di veri e propri programmi urbani per la sicurezza che poggino su interventi co-progettati dalle amministrazioni pubbliche e le comunit├Ā di cittadini,┬Ā si utilizza ┬Āil modello esplicativo della ŌĆ£finestra rottaŌĆØ come un supporto giustificativo alla strategia della ŌĆ£tolleranza zeroŌĆØ ai fini dellŌĆÖorganizzazione del consenso sociale. Una finestra rotta di un edificio se non prontamente riparata determinerebbe la vandalizzazione di unŌĆÖaltra finestra; una cabina telefonica danneggiata inviterebbe a distruggerne altre, e cos├¼ via. Insomma, il degrado produrrebbe degrado e lŌĆÖazione vandalica si diffonderebbe rapidamente rendendo ben presto quel territorio inospitale, pericoloso e insicuro.

Ma tale modello esplicativo della genesi e diffusione dellŌĆÖinsicurezza nella citt├Ā si ├© rivelato scientificamente erroneo: se ├© possibile verificare che una cabina telefonica vandalizzata favorisce la distruzione di altre, non ├© possibile trovare convincente verifica che la presenza di edifici abbandonati con le finestre rotte e altre forme di degrado definisca un territorio urbano insicuro o pi├╣ insicuro di altri. Il diffondersi del degrado urbano non ha effetti di moltiplicatore sui livelli di sicurezza oggettiva. La strategia della ŌĆ£tolleranza zeroŌĆØ che si ├© voluta ricavare da questo modello ├© servita solo a enfatizzare la paura del contatto con la miseria e coi diversi, ma ├© del tutto inefficace per affrontare il degrado urbano.

Con lŌĆÖaumento della disoccupazione soprattutto giovanile, le citt├Ā rischiano di esplodere. I figli e i nipoti di coloro che migrarono dalle campagne centro-meridionali del paese nelle aree urbane, stanno sviluppando un loro modo peculiare di vivere la crisi. Essi stanno subendo┬Āun arretramento dei livelli di benessere fino a rasentare la soglia di povert├Ā. La condizione di profonda incertezza rispetto al futuro fa s├¼ che queste persone sviluppino una tipica avversione verso i deboli: non perch├® cŌĆÖ├© in loro il senso del nemico, ma per paura di cadere nello stesso livello. Allora, attraverso lŌĆÖaggressione al nero, al nordafricano, al bengalese, si stabilisce┬Ā una distanza rispetto al pericolo di una contaminazione da contatto. ├ł la reazione a questo rischio e a quello di cadere al loro stesso livello. LŌĆÖavversione contro il pi├╣ debole ├©, poi, il bisogno di sfogare le frustrazioni che provengono dalle sfere della societ├Ā in cui non si pu├▓ arrivare, calpestando coloro che stanno sotto: creando, cio├©, dei capri espiatori. Un rancore verso lŌĆÖalto che si sfoga verso il basso. ├ł una distorta ricerca di dignit├Ā. Su questi sentimenti fanno leva i movimenti populisti per incanalare la violenza verso gli immigrati e la protesta verso le istituzioni considerate le principali responsabili dellŌĆÖafflusso di stranieri nei quartieri multietnici della citt├Ā. E nel vuoto che si ├© creato tra istituzioni e cittadini si sono incuneate nuove mafie che vedono interagire gruppi criminali, spezzoni di pubblica amministrazione e di terzo settore e movimenti xenofobi nella gestione di servizi sociali verso gli ultimi.

Per affrontare seriamente lŌĆÖinsicurezza urbana ŌĆō come ci insegna Maurizio Fiasco ŌĆō bisogna incominciare a sperimentare nuove modalit├Ā di intervento che poggino su strategie definite in modo razionale e con un approccio interdisciplinare e assumano, come dato strutturale di cui tener conto concretamente: lŌĆÖemotivit├Ā delle persone e delle comunit├Ā, la percezione dellŌĆÖinsicurezza (processo psichico che elabora e connota simbolicamente le impressioni della realt├Ā ricevute attraverso gli organi di senso), la paura personale di essere vittime di un atto criminale (fear of crime), la preoccupazione sociale per la criminalit├Ā che minaccia lŌĆÖordine sociale e il ŌĆ£mondo giustoŌĆØ (concern abourt crime).

In tale ambito, la promozione della coesione di vicinato e della sussidiariet├Ā tra le comunit├Ā di cittadini pu├▓ svolgere sia una funzione di pressione verso le amministrazioni pubbliche perch├® si dotino di programmi efficaci, sia unŌĆÖazione propedeutica a strategie pubbliche da implementare in percorsi partecipativi dal basso, sia una qualche difesa preventiva di ulteriore erosione del capitale sociale nei quartieri urbani. ┬ĀIn questo modo, si soddisfa il bisogno avvertito in modo latente tra i residenti delle citt├Ā di una relazione tranquillizzante tra la domanda soggettiva di sicurezza e il servizio dellŌĆÖofferta di sicurezza.

Vedi anche: